写字楼办公怎样通过沉浸式多媒体空间激发创意灵感

更新日期:

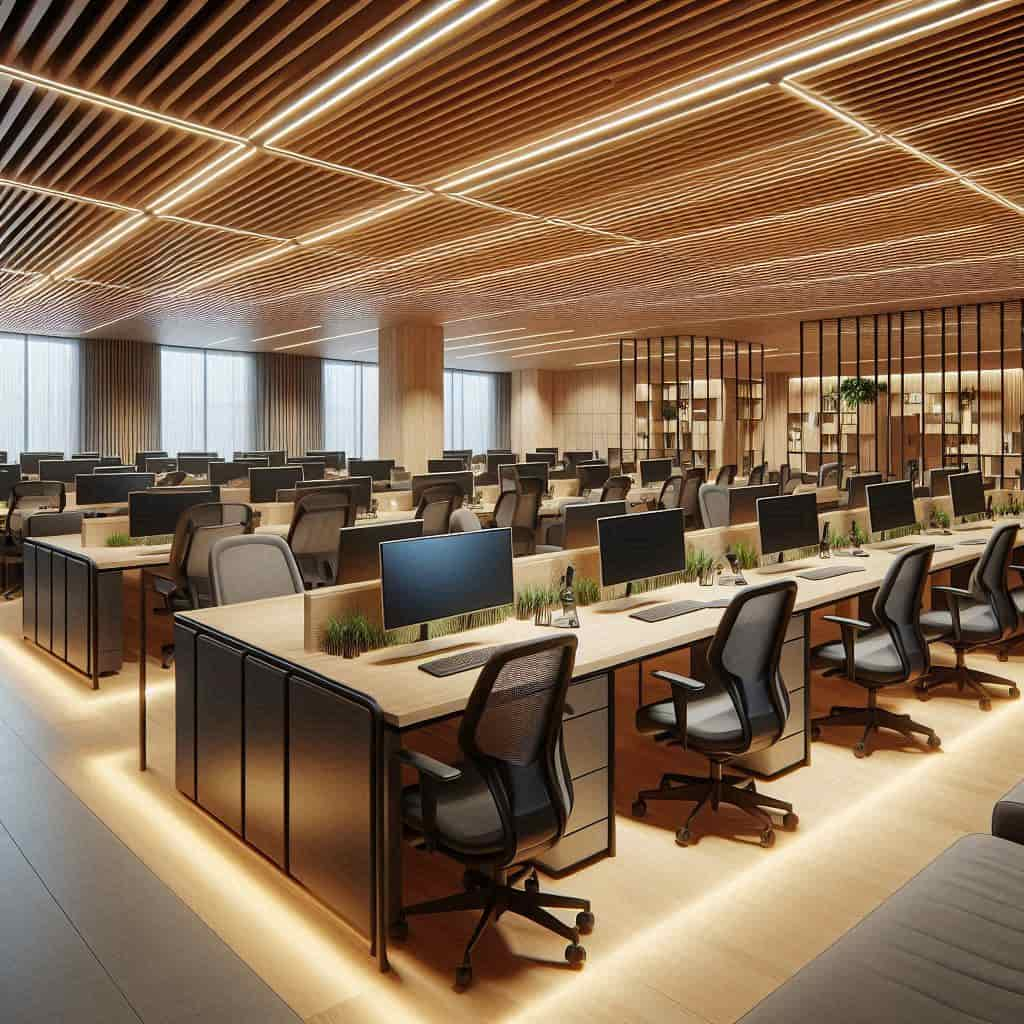

在现代办公环境中,激发团队创意已成为提升竞争力的关键因素之一。传统的格子间和单调的会议室往往限制了思维的流动性,而新兴的沉浸式多媒体空间正逐渐成为释放创造力的催化剂。这种设计通过整合视觉、听觉甚至触觉的多维体验,为办公场景注入了全新的活力。

沉浸式技术的核心在于打破物理空间的局限。例如,动态投影墙面可以实时切换自然景观或抽象艺术,为团队讨论提供灵活的视觉背景。位于深圳的平安财富中心便采用了类似的智能系统,其公共区域通过光影变换营造出不同的氛围,员工在休息或协作时能快速切换思维模式。这种环境设计不仅缓解了工作压力,还间接促进了跨部门灵感的碰撞。

声音设计同样是沉浸式空间的重要组成部分。定向音频技术可以在特定区域播放白噪音或自然音效,既能屏蔽开放式办公的干扰,又能模拟森林、海浪等场景以触发联想。研究表明,适度的环境音效能使大脑进入“发散思维”状态,这对需要头脑风暴的创意工作尤为有效。例如,某广告公司在会议室嵌入声学模块后,提案通过率提升了近三成。

交互式设备的引入进一步强化了参与感。触控桌面的实时协作系统允许团队成员直接用手势缩放、拼接创意素材,这种低门槛的操作方式降低了技术焦虑,让注意力更集中于内容本身。而VR设备的阶段性使用,则能帮助设计类岗位在三维空间中快速验证方案,相比二维图纸更易发现灵感盲点。

空间功能的可变性也是激发创意的隐藏要素。通过智能隔断和模块化家具,同一区域能在半小时内从独立办公区转变为小组工作坊,再重组为展示剧场。这种物理形态的流动性暗示着思维模式的切换,避免团队陷入固定流程的僵化。谷歌等企业早年的实验已证明,环境变化频率与创新产出存在正相关关系。

当然,技术手段需要与人文关怀相结合。沉浸式空间应当保留“数字 detox”区域,让员工能暂时脱离电子刺激进行深度思考。某些公司设置“静默舱”搭配纸笔工具,反而催生了更落地的解决方案。平衡科技与人性化,才是持续产生创意的长效之道。

从成本效益角度看,这类改造并非必须一步到位。可以先从核心创意部门试点,用可移动设备实现基础功能,再逐步扩展至全楼。数据显示,适度投入沉浸式元素的办公环境,能使团队创新效率提升40%以上,而由此带来的商业价值往往远超初期投资。

未来办公空间的进化方向已逐渐清晰:不再是简单的物理容器,而是能主动参与思维过程的有机体。当科技手段与人类创造力形成共生关系时,每一个普通的工作日都可能成为灵感的爆发点。这种转变不仅重塑了办公场所的定义,更重新定义了价值产生的可能性。